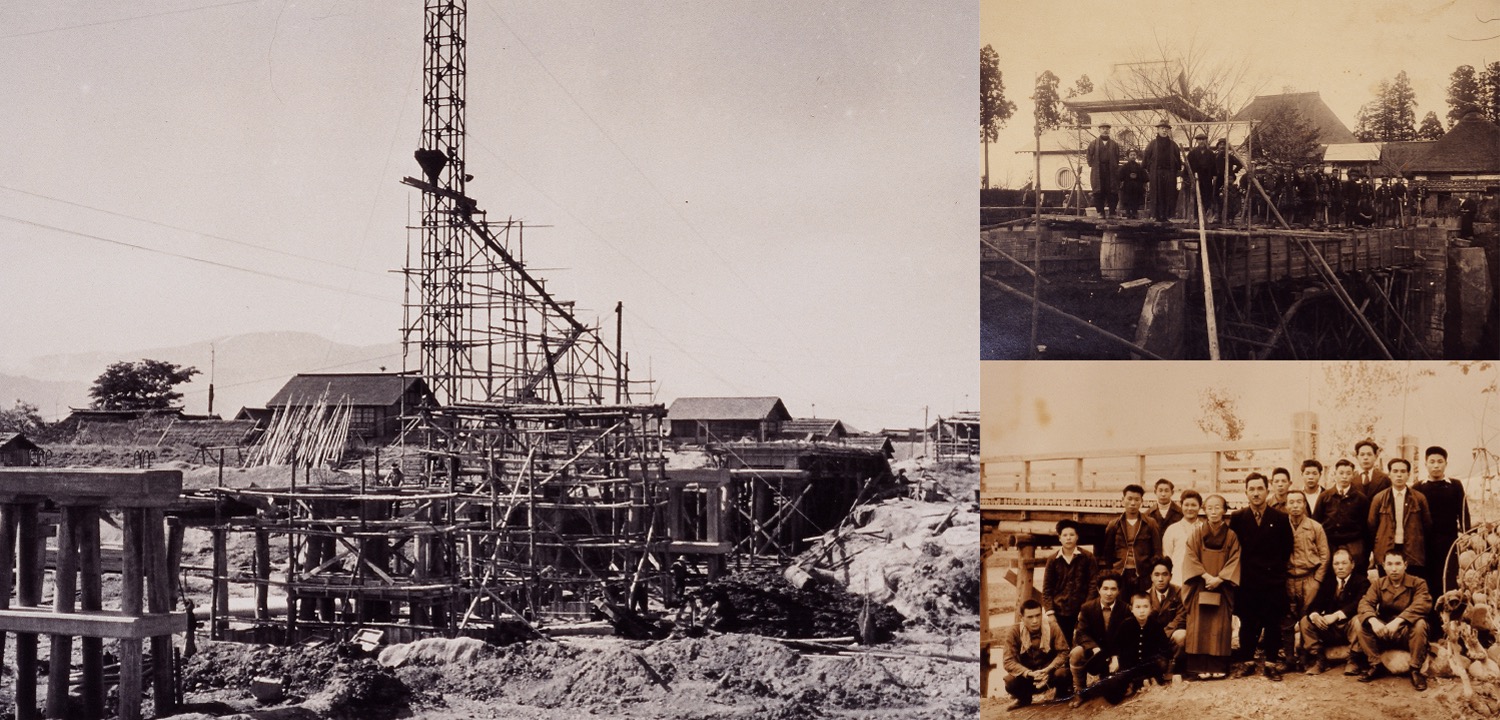

平成20年、創業100周年を機に渋谷建設の創業から現在までの歴史が編纂されました。当社は、創業から公共土木工事の施工ひとすじに、山形の発展と社会資本整備の一助となるべく施工品質と技術力の向上に努めてまいりました。弊社についてより深くご理解いただければ幸いと思い、ここに公開させていただきます。

公共土木工事の施工を主とする総合建設業であり、国土交通省、各種公団、山形県、山形市、他市町村の発注する道路築造・舗装工事、橋梁架設工事、ダム築造工事、河川工事、トンネル工事、上下水道工事、空港・公園・競技場他各種造成工事等、土木工事全般にわたる請負施工を行っています

公共を創る仕事、未来に残る仕事、土木の魅力は努力した結果が分かること。

現場を動かす力、若き力で事業に挑む。

県民の暮らしを支え生活と深く関わる仕事だからこそ相手を敬い感謝する気持ちを忘れずにいたい。

「こその精神」を大切にしています。